自然

美人林

松之山と言ったら美人林と言っても過言ではないほどの人気スポット。雪国の樹木は根が曲がり太いのが特徴ですが、美人林のブナはまっすぐですらりとしています。大正末期、木炭にするために伐採され、その後一斉に芽吹いた自然林で立ち姿の美しさから「美人林」と名付けられました。

美人林の四季

棚田

松之山郷は棚田の宝庫。代表格の星峠を擁する松代が有名ですが、松之山にもたくさんの棚田があります。中でもかわいらしい茅葺きの小屋がある留守原の棚田が人気です。棚田は農家の方の私有地でもあり、収入を得るための大切な場所です。マナーを守って日本の原風景を楽しみましょう。

詳しくはこちらをご覧ください

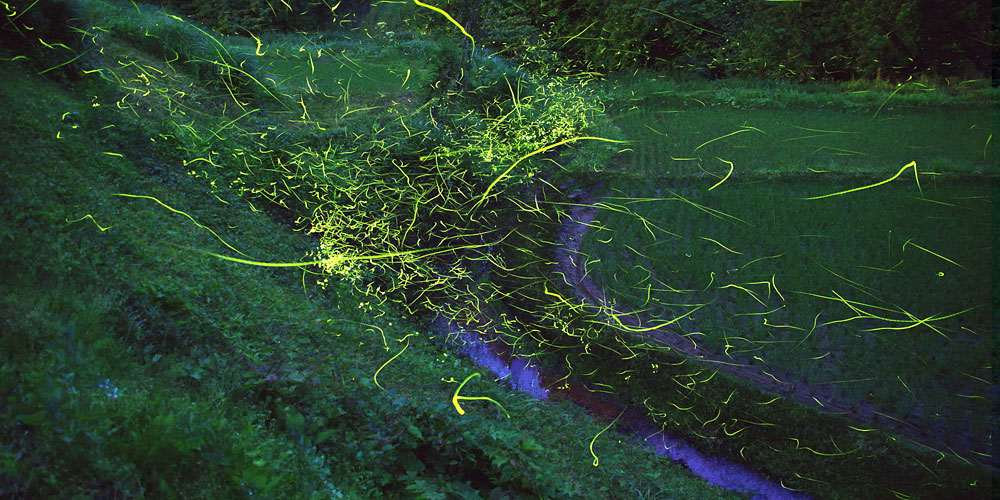

蛍

以前は温泉街でもたくさん観られた蛍。農薬の散布によって水辺でもほとんど観られなくなりましたが、最近は自然環境に配慮した農作となり蛍も復活しました。松之山のあちらこちらで観ることができます。6月の中旬から7月の中旬まで、ゲンジボタルからヘイケボタルの幻想的な舞を楽しめます。

紅葉

松之山は標高の低いところで300m、高いところで1000m弱と約700mもの高低差があり紅葉を長く楽しめます。大厳寺高原で10月中旬、温泉街付近で10月下旬、低いところで11月上旬がピークとなります。里山ですので杉も多く、杉の緑と広葉樹の紅葉のコントラストがまるで絨毯のようで美しいです。

雲海

松之山を訪れるカメラマンが棚田とセットで狙うのが雲海です。四方を山で囲まれている渋海川流域は高湿度の空気がたまりやすく、翌朝天気が良いと高い確率で雲海が見られます。特に春と秋に多く発生します。松之山での観賞ポイントは何といっても大松山ですが、乗用車では行くことは困難で注意が必要です。

桜

松之山は意外と桜の多いところです。特に温泉街に向かう手前の集落はたくさんの桜があります。(株)高橋組さんの桜公園は開花時には公開をしていて、大雪の年は雪と桜のコラボが楽しめます。山腹の新緑の間に咲く山桜も魅力的です。桜のピークは4月中旬です。

山野草

雪どけとともに咲く山野草は春の喜びの象徴です。どこということはなく、どこでも咲いていますので、遊歩道などをゆっくりと散策しながら観賞するのがおすすめです。春だけでなく夏も秋も季節ごとの花を楽しむことができます。

歴史・文化

マリア観音

日本に3体しかないと言われる貴重なマリア観音像が松之山湯山の松陰寺にあります。十字架と子供の像が取り外せるようになっていて、隠れキリシタンがひそかに信仰の対象にしていたと考えられています。冬期間を除き、専用の窓から無料で拝観することができます。

大棟山美術博物館

700年近い歴史を持つ村山家の旧宅を博物館として公開しています。坂口安吾は叔母と姉が2代続けて村山家に嫁いでいたという縁もあって度々松之山を訪れていました。安吾ゆかりの品々をはじめ豪農のコレクションが楽しめます。主屋と表門は十日町市指定文化財です。

管領塚

時は永正4年8月7日、越後守護上杉房能が守護代長尾為景(上杉謙信の父)に越後国府を追われ、わずかの兵を率い松之山へ落ち延びたがこの地で自刃。眼下の信濃川には見えた為景の大軍は実は石だったという、悲しい歴史を物語る碑です。

鏡が池

越後二大伝説の一つ「松山鏡」の地です。流罪となった大伴家持がこの地で京子という娘をもうけますが、母親は早世し継母に虐待された京子は池に映った自身の姿を母と思い飛び込んだという悲しい伝説です。浪曲や長唄の題材としても有名です。

お国八十八番

高沢藤助が文政4年にお国八十八番建立を発願し、多くの人々の協力を経て文政8年に完成したものです。四国八十八か寺に祀る本尊八十八体の石仏が整然と並べられており、居ながらにしてお遍路と同じ功徳が得られるといわれています。